ماذا لو قاد الشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الموجة الثانية

تقرير نتائج استمارة تصورات الشباب في المنطقة

في ربيع عام 2022، قامت مؤسسة مينا آكشن بإطلاق دراسة استقصائية دورية لقياس تصورات المستجيبين حول العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة. تهدف هذا الدراسة إلى استكشاف كيف ستبدو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الناحية السياسية والاقتصادية والبيئية إذا كان الشباب هم قادتها. في كانون الثاني / 2023، نفذت مؤسسة مينا آكشن الموجة الثانية من الدراسة لتحديد التغيرات بين العامين.

تم تنفيذ الموجة الثانية بالشراكة مع نماء للاستشارات الاستراتيجية. وهدفت الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

تتبع تصورات الشباب فيما يتعلق بسلسلة من القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية؛

تقديم صورة عن كيفية شكل المنطقة إذا كان للشباب مساحة أوسع لتولي أدوارهم كصناع قرارات سياسية واقتصادية وبيئية؛ و

فهم القضايا الرئيسية التي تواجه الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجذورها لتقديم توصيات سياسية يمكن أن تعالج هذه التحديات بفعالية.

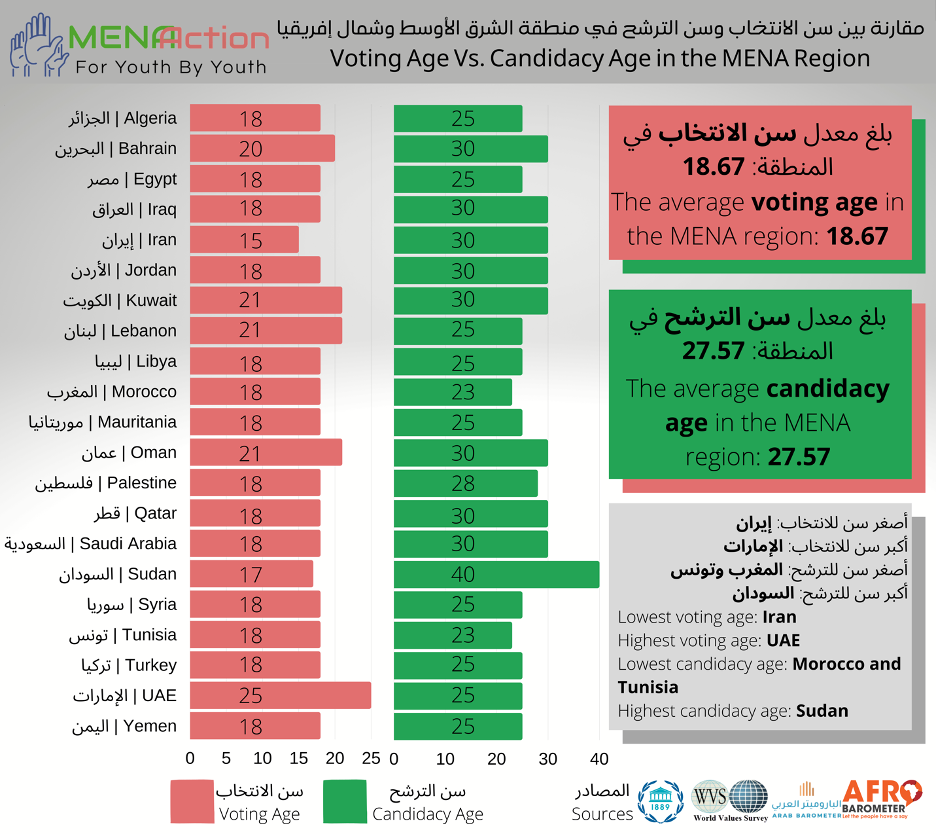

بلغ حجم العينة الإجمالية 2237 مستجيبا ومستجيبة من 19 دولة، وهي الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس من شمال أفريقيا؛ والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا من المشرق العربي؛ والبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات واليمن من دول الخليج العربي.

من خلال النظر في تفاصيل التوزيع الديموغرافي للعينة، كانت نسبة الجنسين متساوية تقريباً (50٪ للذكور و50٪ للإناث). وتضمنت العينة أيضًا نسبة 65.3٪ من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-34 عامًا، و 34.7٪ من الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 35 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، يحمل 52.5٪ من المشاركين درجة البكالوريوس، و 13.2٪ حاصلون على درجة الماجستير أو أعلى، و 12.7٪ حاصلون على دبلوم أو أكملوا سنتين في الكلية، و 15.1٪ أكملوا التعليم الثانوي، و 4.8٪ تلقوا تدريباً مهنياً أو تقنياً، و 1.7٪ أكملوا التعليم الأساسي.

علاوة على ذلك، كان 50.7٪ من المشاركين موظفين، سواء بدوام كامل أو جزئي، بالإضافة إلى 11.6٪ منهم كانوا يعملون لحسابهم الخاص؛ 19.4٪ منهم كانوا عاطلين عن العمل؛ 9.9٪ طلاب حاليين؛ 7.6٪ ربات بيوت؛ 0.4٪ كانوا غير قادرين على العمل بسبب إعاقة؛ و 0.3٪ كانوا متقاعدين.

تم إجراء الاستبيان عبر الإنترنت باستخدام منصة "كوبو"، ونفذت مينا آكشن حملات ترويج مدفوعة على صفحتها على فيسبوك لاستقطاب المشاركين. واجهت مينا آكشن عددًا من التحديات أثناء مرحلة جمع البيانات. ففي البداية، تم الإعلان عن الاستبيان في جميع البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ومع ذلك، لم تسجل بعض البلدان أي استجابات، مما دفع فريق مينا آكشن إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذه البلدان للمساعدة في التوعية. ثانيًا، كانت بعض البلدان تسجل نسب مشاركة منخفضة. وبالتالي، ركزت مينا آكشن على المزيد من الترويج في هذه البلدان، مما أسفر عن نتائج إيجابية. أخيرًا، كانت نسبة الذكور إلى الإناث أقل من المتوسط الإقليمي؛ لذا، قامت مينا آكشن بتعزيز البيانات من خلال توزين احصائي للاستجابات لضمان التمثيل المتساوي.